TRIO

Para Ordacy Pereira,“Cy”, in memoriam

Para Cido Madrugada)

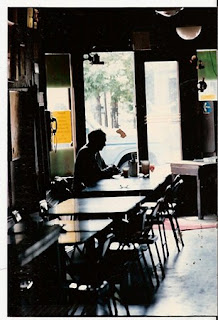

Desde primeiro, eu me disse – era preciso ter Arlete, estar com ela todos os dias, perto do que fazia a toda hora, ela ali, no caixa do bar-padaria-restaurante tão linda, tão exposta a todos, solícita demais, com um sorriso que fazia os afoitos inventarem o que comprar, maço de cigarro, bebida, um pão, algo que lhes permitisse vê-la fazendo o troco, ouvi-la agradecendo, um mínimo de sua atenção, tão séria no que fazia, nenhuma esperança aos descaradamente interessados.

“Não é pro teu bico, Espanhol” – Brito me dissera, e eu me curvava: ele era mais bonito, fora bem sucedido com outras, parecia ter o que ensinar e, se a experiência não fosse tão comprovadamente maior, era ao menos mais desinibido, mais convicto de certos passos, certas técnicas. “Olha, não se pode fazer isso que você está fazendo...” “Isso o quê?” “Olhar desse jeito. Você está deslumbrado, com cara de besta. Homem nenhum deve mostrar interesse assim tão claro, te garanto. Mulher gosta de um certo desprezo...”

Eu me continha, olhava para os pães, vinhos, cervejas, o balcão, onde dois ou três conversavam, e um deles a olhava, com toda a certeza. Era sempre assim: esperavam que ela lhes levasse a bebida e retinham-na com conversinhas o quanto pudessem; muito educada, ela respondia a tudo; a cada momento, eu ganhava um novo ódio, um rival de cuja rapacidade (ela não notava a grossura gritante, não adivinhava o que se cochichava sobre suas formas?) eu tinha que afastá-la. “Relaxa, Espanhol. Ela está escolhendo, ela pode escolher. É sempre assim, sempre sabem o que querem e nós, na fila, estamos é nos expondo ao insondável...”- retornava Brito, devagar em ir liquidando um copo alto de cachaça das mais fortes.

Como certas manhãs de cheiro de terra, palha de arroz e café recém-torrado, Arlete, ela, ela, ela me trazia de volta o imperativo de certos sonhos, certas possibilidades de Paraíso entrevistas em menino, o quê? Milagre, ela, a que passava, a que coleava por entre as mesas, um guaraná aqui, um misto quente ali, alguém a quem dar um sorriso, um troco a buscar no caixa, uma pergunta a responder, ela, a que tinha olhos puxadinhos, a que devia trombar no ectoplasma dos desejos todos à solta, esbarrar na unanimidade aérea desses olhos, dessas ereções, desses suspiros, pequena, uma só, para tantos, os tormentos no ar, o peso concreto do impalpável, a horda canalha paralisada em encanto. Por que tinha que ser assim tão ela, tão desejável, metida em vestidos amarelos e azuis-claros, brancos, cores que contrastavam a matar com o moreno da pele, coisa mais absurdamente certa, dádiva, desvario? Ninguém saberia a quem em particular aqueles olhos podiam se dirigir, já se sabia que um fazendeiro tinha sido bem claro e ela o repelira daquele seu modo que não convencia como rejeição, doce demais para apaziguar certos tipos e apetites – porque ele continuava a aparecer e, mãos nos bolsos, perdia horas ali sem outra justificativa que não uma espera de sinais, numa assiduidade que ingenuamente imaginava passar despercebida. Eu precisava vencê-lo, vencer aquela obstinação que poderia redundar em algum ganho repentino, vencer o “não é pro teu bico, Espanhol” proferido por Brito. Mas, na verdade, era entre todos quem ela parecia menos considerar, se é que considerava alguém.

Nada além de um bar um pouco mais pretensioso, embora em ponto central, e Brito, que tinha suas corretagens na praça próxima, dias perdidos em conversas com outros biscateiros naqueles bancos, os negócios escassos, começava, por companhia para lá de assídua, a me pesar como acusação de que a vida passava e não nos arrumávamos, dupla de malogrados, solteirões, trintões sem rumo, “cara, vamos morrer aqui, velhos, sofrendo de incontinência urinária, vendo essa mesma praça, essa indiferença, sem grana, sentindo esse calor maldito...” Ele ria: “Até ontem você não estava se tocando, Espanhol...Que há? Tem que ter alguma coisa pra oferecer à moça, é isso? Quer se casar, babaca? Ela sabe disso? Ela tá querendo isso?”

Ele tivera uma namorada longos anos; lamentava que, amando-a, ela lhe tivesse imposto casar-se ou ela iria embora, moraria na capital, procuraria um homem certo, sólido, bem empregado – “...me dói que ela não quisesse o essencial. Me queria era escravo, fazendo filho, pagando conta de supermercado, eu, Brito! Tem graça! Elas são assim, menos românticas que a gente, não se iluda...Acabamos, e eu sei que ela mora num apartamento de nadinha, solitária. É durona, me botou contra a parede, ultimato. Bom, mas eu podia ir pra lá, tentar...” “Por que não escreve pra ela, por que não marcam um reencontro, conversam, se ajeitam?” Feito, mas era eu quem tinha que escrever, atrapalhava-se com as palavras, quem mais que eu podia dar conta disso? Ditou o que sentia, procurei as melhores palavras, urdi frases aliciadoras, arranquei-lhe assovios com a carta concluída, “...rapaz, que perito! Com essa habilidade, até um macho você acaba levando pra cama...”

Mas ela não respondera, nunca. E a sua vida seguia sem arrependimento, sem remédio. Uma persistente Júlia, quatro anos mais velha que ele, vinha de cidade vizinha para vê-lo de vez em quando; apontava na esquina, esperava, uma mala posta no chão, perto do ponto de táxi, em frente ao bar, e ria-se dele ali dentro, fazia-se em coro um “vai, vai, vai, filho da puta”, ele era empurrado a cumprir o dever, sumia com a figura – baixinha, tímida – para os centros da praça, nervoso, incapaz de olhar para trás e constatar a zombaria. Precisava dela, do que ela lhe dava, o que incluía algum dinheiro para pagar as dívidas de bar indefinidamente adiadas, mas o servilismo lhe era tão necessário quanto desprezível: “Tem umas que você não pode comer. Ficam que nem essa aí – faz de tudo, tudo, esperando que eu case. São assim, boas, coitadas, sentimentais, mas calculistas, doidas por marido, seja que merda de homem for. E a gente, que só precisa de alpiste pro passarinho, tem que pagar caro. O prazer não basta pra elas. A gente tem que pagar caro. Idiotas. Umas idiotas, todas...” E bebia mais. E, dia após dia, nada lhe parecia tão atraente, necessário, vivo e reparador quanto um copo.

O que podia Arlete? Tudo, mas eu, ignorado, só tive coragem de me aproximar do caixa, em que ela parecia ter vontade de desabar, sonolenta, numa tarde em que o céu se fechava e eu teria quatro quarteirões para me encharcar com certeza a partir do bar; perguntei se não teria um guarda-chuva. Sorriu apagado, tinha uma sombrinha, eu aceitaria? Sim, sim. Estampada, umas quantas flores, nenhuma descrição, todas as cores, de lá do balcão não faltou homem apontando e rindo. Pouco me importava, era uma conquista: eu podia, no mínimo, voltar para devolvê-la, agradecê-la, ouvir o pipilo “de nada” daquela voz tão frágil do outro lado do caixa, maravilhar-me.

Brito dividia-se entre zombaria e pena, no meu caso. Por que eu não me esmerava numa daquelas cartas? Mas, com um desejo verdadeiro, talvez a capacidade para a arte me ficasse menor, eu sentia. Engendrava-a com um vagar inconvicto, nenhuma palavra servia, ralo do poder frente ao espesso do sentir, quando, quieto com refrigerante, caneta e caderno numa mesa de fundos, no refeitório, ela se aproximou, sentou-se e falou comigo.

- Ela me quer! Me quer! Fui com ela...

- Não brinca, Espanhol! O negócio...Como é que isso foi?

- Me disse que tem me notado, que me acha diferente, mais sensível...

- Ah, é o começo. E você, o que fez?

- Bom nada, Beijos, beijos, beijos. Ah, tão linda, linda! Ali, na porta da farmácia Doze. Tava escuro. Sabe o que disse? Que tem sonhado comigo. Que não ia ter sossego se não me dissesse isso. Mas me achava tímido. Pode?

Brito ria, pensava em coisas que não me dizia. Bem vestido naquela noite, com um perfume que era quase certo que Júlia lhe tivesse dado, uma camisa azul-claro que lhe caía admiravelmente bem, outro dos presentes dela, que o enfeitava, segundo ele, para o suplício, como se ele não soubesse, e ria, ria. Senti que era ele o par adequado para Arlete, que havia ali como que uma afinidade, talvez os cabelos pretos, talvez essa morenice quente, talvez a idéia inevitável de mérito que toda beleza carrega, e ambos, que merecedores! Mas ele nunca dissera que achava Arlete particularmente bonita, notava-a e calava-se, um tanto talvez pelo dever camarada de deixar-me território livre, o que no seu caso envolvia uma torcida feroz e silenciosa para que eu levasse um fora e ele pudesse rir mais ainda. Não era para meu bico? Meu maior prazer era que ele tivesse se enganado tão completamente. Mas manteve-se quieto, considerando.

Anos com a pior das realidades: nenhum dos dois tinha carro, morando em casas das famílias, dois duros, não éramos carne masculina apreciável – como ir para os motéis, como para debandar para os lados escuros, para as estradinhas de terra afundadas em bambuzais e eucaliptos? Algumas coisas ali mesmo, na rua, quando se pegava as “fim de noite”, que estavam à mão, que não se incomodavam de irem para um canto de rua bem distante, para um barranco, sob uma árvore, de se fundirem a um escuro de falta de energia providencial, ficarem de quatro, sujando-se, pinicando-se na grama, num terreno baldio, nenhuma delas presa digna de exibição, ao contrário: mal se falava disso depois, e tinha que se esconder o quanto de repulsivo se levava seriamente em consideração, na falta do melhor, mesmo do mediano, e os dois, ainda metidos, idealizando.

Brito tinha, por uns tempos, uma casa saída de seus negócios nunca muito claros, periférica, pequena, com um comprido terreno em declive, dando para um córrego sujo; eu continuava sem nada, minha casa o menos aconselhável dos abrigos para uma namorada, Arlete, nada além da casa de uma prima, as duas moradoras recentes do lugar, nenhum possibilidade de indulgência da outra, católica demais, para a entrada de um homem tarde da noite. Ele me aparecia também com um Fusca que já fora de um vermelho vagamente cereja, emprestado de alguém que lhe devia por outros negócios, dirigida bem, e tudo pareceu, de repente, imensamente facilitado. – Vamos parecer uns filhos de papai entediados, agora – ria.

A chave. Ele a pôs na minha mão, apertando-a com força e alisando a palma, rindo, como se procurasse sentir um molhado de nervoso de que troçar. Demorou a tirá-la até que eu, agradecido, saí para apanhar Arlete na corrida contra as dez da noite, que ela definira para fechar o bar. Tínhamos um quarto, um quarto! Era o luxo a que ele se dava, agora – uma boa cama, lençóis cheirosos, nenhum vizinho muito próximo para ficar atento a entradas e saídas de mulheres, luz elétrica, geladeira, banheiro. Ele me dissera que podia usar o que quisesse – as cuecas, toalhas, calças, o que fosse, que Júlia lhe dava, ainda algumas camisas imaculadas, no guarda-roupa. Joguei-me na cama, onde ela me esperava. Supunha ali resquícios do quente de Brito com Júlia, o cheiro de algo entre loção de barba, roupa bem lavada, talco e noite, noite, noite, o que isso tem de protetor, de impossível, de ilimitado. Não muito longe, pelo exterior da janela, a vista de uma lua em foice e uma imensa mangueira cheia de frutas maduras que, de vez em quando, uma que outra, caíam sobre folhas com um ruído regular que pontuava a nossa calma. Fui até a janela. Um passarinho indefinível cantava nela ou em outra das árvores escuras. Arlete levantou-se e encostou-se em mim, atenta: “Que coisa! Nunca tinha ouvido esse passarinho cantar assim, tão tarde da noite...” “Quem sabe eles não sonham também?”

Queria contar-lhe o que acontecera, urgente – porque era como a primeira vez. Valiam para algo além do alívio aquelas coisas nas ruas, nos pastos? Tinha vergonha, mas, mãos nos bolsos, o cigarro, o peito estourando, era preciso encontrá-lo, a devolução da chave implicaria num relatório, queria contar, contar. Tudo bem, tudo bem, ria das descrições, dos entusiasmos, da atenção para lua, frutas e pássaros, do chamá-la à janela, “meu Deus, que palhaço, que piegas! Você não me parecia assim tão besta, Espanhol.” Não lhe contei que me obstinara em não ficar de todo nu, em conservar ao menos as meias, e que ela as tirara à força. Na verdade, nada de submissões: em pé, nua, ela me deixava assustado com a quantidade de pelos, com o ereto do corpo pronto a receber outro, beleza crua, todo um pedido, uma espera, um desafio; divertira-se com minhas dificuldades e inibições, só ficara séria quando se dera conta da gravidade da minha adoração, dos rogos para que me ensinasse, guiasse. Para nada me valia a experiência de cavalo errático, com ela era coisa bem outra. “Gosto de poder te ensinar...”, sussurrava. “Esses tipos muito seguros de si...Que horror! Já levei tapas, por reclamar...” A vontade doida de passear depois que ela já dormia, a prima tranqüilizada com a desculpa de que estaria numa cidade próxima. A madrugada, a cidade vazia toda para mim, pedido de um cigarro a um guarda-noturno, o doce da cumplicidade com o clandestino da noite, o ar todo limpo, a totalidade de estrelas, eu.

Brito apanhou a chave de volta novamente retendo a minha mão, como se quisesse dizer bem mais do que lhe podia ocorrer ali, no bar. “Ela não apareceu ainda”, apontou o caixa, rindo. “Está descansando, na certa... Que noite, hem? Você me saiu um grande aprendiz, Espanhol...”

Mas, não o vi mais por um certo tempo. Não era natural que sumisse por duas a três semanas, víamo-nos diariamente, no bar, sempre por volta de uma da tarde, ele com a cara de quem acabara de sair da cama para a rua, cabelo respingando água, de recém-penteado, uma cerveja para abrir, para começar o dia de corretagens. Ela notava minha inquietação, a falta, a desorientação, a insipidez de minhas falas, meus olhos à procura da figura de Brito enquanto as mãos ficavam nas suas, na praça. “Ele vai aparecer. Questão de tempo, bem...” – dizia. Até porque precisávamos voltar ao quarto, a rua, os cantos de esquinas, os trajetos expostos eram um suplício – “aqui, aqui, pega um pouco, ninguém vai notar”, os rins que me doíam, ódios absolutos e ineptos contra todos os impedimentos, primas, mães, um mundo empenhado em nos dar esconderijo. Numa noite fora preciso fazer na varanda de sua casa, nenhum gemido mais alto para não levantar suspeitas da prima lá dentro, sozinha, com a televisão ligada. Ela odiava a minha pressa, mas, como reclamar? condescendia.

Quando Brito voltou, parecia mais magro, reclamava que o carro teria que ser devolvido, entregando-me a chave da casa um pouco relutante e agastado. E Arlete mudava: triste, de pouca conversa, não queria essa cidade, não fazia sentido que estivesse ali. Cada vez falava menos, e me ocorria que eu sabia pouco sobre ela, que estava mais maravilhado comigo como homem apaixonado que interessado pela vida real por trás do seu encanto.

Na noite da comemoração pela volta da chave, um sobressalto: a porta que se abria com um rangido implacável. “Não se incomodem aí...Sou eu!”, Brito gritou no escuro. E não mais o ouvimos. Pelo fim da noite, alguns ruídos na casa, e pensei ouvir tosses, vozes no corredor para o banheiro; ela voltava, correndo, um pedaço de cobertor velho sobre a camisola, e enfiava-se sob os lençóis, friorenta. Depois, noite após noite sem querer me dizer nada, ânsia de ficar à janela, interessada em longes. Incomodava-se com os ruídos no quarto ao lado: Brito, que agora era mais presente, e uma noite entrara com uma mulher que não chegamos a saber quem, mas que gritava, ria e gozava de um modo que não seria ignorado por quem passasse na rua. Arlete balançava a cabeça, cansada, resignada, quando eu me despia. Mas eu era eficaz, e achava a minha eficácia uma novidade que não cessava de admirar – sentia muito o meu desejo e pouco a sua infelicidade.

Lá estávamos, menos donos do tempo e das graças da noite, eu com meu cigarro, ela silenciosa. Ultimamente, pagava-me os maços e, de algum modo, a presteza com que tirava dinheiro da bolsa para as minhas despesas parecia parte de seu programa de fatalismo, de tristeza. Revirava-se na cama. “Tenho que te dizer uma coisa. Mas só digo se me prometer que não vai fazer nada de errado. Olha, bem, o Brito...”

Saí correndo para o outro quarto, ele não estava; de cueca, andava lá fora, ungido de lua, com um de seus charros caprichosamente feitos. Viu-me e, rápido, desviou-se do soco. “Isso é coisa que se faça, desgraçado? Cantar a minha mulher? É coisa que se faça?” “Pára, Espanhol, pára. Não seja louco. Não vamos brigar, seu besta! Até porque você apanha, entendeu? Você apanha!” - prendia-me o braço, tinha uma força de que eu não tinha suspeitado, ainda. “Escuta aqui: que é que você sabe, que é que nós sabemos dela? Pensa que ela não me olha, que é uma santa? Pensa que eu não...preciso? Júlia, Júlia, aquilo está no fim, uma solteirona, um estrepe, e essas outras, só enfiar, mais nada... “ – começava a rir; pego pela hilaridade da erva, não entendia bem o que eu queria dizer, queria abraçar-me, conseguia, como que dançarino, anular minhas tentativas de tapas e socos, e, por fim, abraçou-me de fato, rindo, rindo. Paralisado, senti-lhe a força e as mãos que subiam para a minha nuca: “Me dá teu cheiro...O que é que você tem que ela te prefere, hem? O que é que você tem?” – tão perto, o que fazia? preparava-se para beijar-me? não: apertou-me o pescoço, e, abrindo-me o alto da camisa, localizou roxos, riu, riu: “Vocês dois, hem? Que patifes! Vou deixar minha marca aqui também, Espanhol...” – e cravou-me os dentes.

A postos todos os dias no caixa, Arlete já não tinha o sorriso, profissional que fosse, dos primeiros dias. Eu a olhava, achava-a cada vez mais triste, mais frágil, espantoso que ninguém a visse de fato, a criatura magoada que era – mas aí, era eu que tinha de sabê-la. O que, afinal, tinha sido a sua vida? Falara-me vagamente de um casamento que não acontecera, cinco dias antes rasgando todos os convites, a família a execrando, essa prima no interior um acordo, um exílio, mas a cidade, que queda sofrera! – na capital, tinha uma profissão, um nome, refinamentos; ali, perdida entre atrasados, pouco mais que uma garçonete. Retornaria para lá tão logo pudesse, tão logo se clareassem os meios e os impedimentos se atenuassem, mas talvez isso não fosse possível. Apalpava o ar, perplexa, como se tivesse se metido num emaranhado no qual um novo passo era sempre de afundamento, nunca de recuo. No que pensava quando se abstraía de tudo? Quais os muros? “Haja o que houver, vou pensar em você, sempre...” – deixou escapar.

Não dizia mais o nome de Brito, nenhuma menção à casa – para nós, agora, apenas os bancos das praças, as ruas de escuridão propícia, lágrimas e aflições que viraram hábitos; nada podia ser feito, eu sempre sem dinheiro, ainda dependendo do seu para cigarros, para uma cerveja; pensava, com persistente vagueza, em políticos e nomes influentes para uma providência de emprego – arrumaria para nós dois – mas a idéia de que ela era bela demais para despertar apenas consideração humana em vereadores e congêneres me esfriava. Brito, o que sabia dela era o que me vinha do bar: sem o Fusca, reaparecera com um Corcel aos pedaços, bebia ali, em horas nas quais eu não estava. No turno da noite, o atendimento que cabia a Arlete acabara ficando para um homem desconhecido. Ela pouco saía de casa, agora. Ensaiava um pedido de demissão, agoniava-se. Parecia incapaz de me contar fosse o que fosse do quanto sentia. “Não faz sentido, não faz sentido”, murmurava. Pedia que eu a procurasse menos, pois queria pensar. Em quê? “Vou ter que voltar, não vou ficar aqui. Não deu certo, sabe? Ruim demais. A única coisa boa é você, mas...”

Reencontrei Brito. Fizera algum bom negócio, tinha dinheiro para pagar uma conta antiga no bar: “Espanhol, sabe que eu ando até fazendo um mapa desta bosta de cidade? Em frente de um bar, passo, em frente de outro, não. Daí, sinto que é como se tudo fosse diminuindo, poucas ruas, nem andar muito a gente pode. Não tem coisa pior do que olhar de credor pra devedor atrasado e sem chance. Mas, de vez em quando...Olha! – mostrava-me as cédulas, coçava, satisfeito, a braguilha. – Que cigarro você quer fumar hoje? Pode escolher. Vamos beber alguma coisa mais cara? A gente pode ir naquele restaurante fino da Coronel Pedreira, pedir um prato de burguês...” Incomodava-me que ele bebesse tanto, e agora fizera turmas dedicadas ao pó, fora que, vez por outra, saía com uma outra turma, nos dias em que o sol aparecia depois de uma longa chuva, a procurar cogumelo de zebu nos pastos. Esvaía-se, o olho brilhava muito, mal tinha vontade de comer, a não ser quando baixavam as laricas, e entupia-se de doces, sorvetes, sanduíches.

“Senti falta de você, compadre. Como vai a...? “ – arrependeu-se da pergunta esboçada, saltou para outra coisa, apontou um sujeito conhecido por quem sentia desprezo completo, rindo. Rir do que lhe fazia mal, era tudo que sabia. “E a Júlia?”, perguntei, aceitando o maço que me punha na mão, pago orgulhosa e ostensivamente, e ele balançou a cabeça: “Aquilo mesmo. Escuta: não quer ir uma noite dessas lá em casa? Uns caras deixaram uns discos lá. Tem novo do Genesis. Faço alguma coisa pra nós. Não tiver nada, arranco mandioca lá do quintal “ – riu. Tirou do bolso uns comprimidos. “Isto aqui vai muito bem com cerveja...” – engoliu.

O que houvera que eu tinha que conversar com a mulher desconhecida que aparecia lá fora, anunciada com desconfiança por minha mãe? Fui, quis abrir-lhe o portão; com um gesto, disse que não era preciso, que conversaria comigo sem entrar. Passando talvez dos quarenta, séria, olhos de noites sem sono, me olhou com cuidado: “Então, você é o Espanhol...” Dei um passo à frente, de imediato pressentindo que se tratava da prima. “Olha...bom, a Arlete...a Arlete morreu”. Agarrei-me às grades. “O corpo foi para São Paulo, o velório é lá...” – apanhou uma pequena caderneta da bolsa, uma caneta, e escreveu rápido : “Este é o endereço. Se pode ir...”

Nenhuma coragem para ir ver o corpo, nada de contar para minha mãe o que me prostrava, o que me fazia ficar horas, dias, no quarto, não querendo comer, respirar, ser, e ela, numa manhã em que conseguiu me arrastar para a cozinha, obrigou-me a ouvir: “Eu sabia que essa moça tinha alguma coisa de errado...Ela se matou. Tem mão tua nisso? Que é que vocês andaram fazendo? Todo mundo está falando, querido. Acorda, por favor...” Nada era mais decisivo que meu projeto de não acordar. Tampouco diria a ela que me doía não ter tido a coragem de viajar para vê-la, que minha culpa estava aí apenas, na pusilanimidade, na inépcia, na falta de dinheiro. “O que andam falando, afinal?” “Um monte de comprimidos, parece. Ninguém sabia nada daquelas duas, gente direita não devia ser. Era claro que ela não servia para você, querido...” “Cala a boca, mãe!” Voltar para o quarto, o quarto. E o tempo que me anulasse.

Mas, tinha que haver esse dia – um de alto azul, toda luz, toda minúcia de jardins, em que eu recomeçaria, em que o primeiro passo seria voltar ao bar. Muito olhado nas ruas, andando devagar, voltava. Novos donos para o estabelecimento, novas cores, que a proprietária de agora achara as anteriores muito feias, escuras, “de mau agouro”. A freguesia, no entanto, era a mesma. E havia a quem perguntar de Brito.

- Vai que pegou cana...

- Faz muito tempo não vejo.

- Diz-se que foi embora – Campinas, parece.

- Tava tentando vender a casa. Não sei se conseguiu.

O caso de Arlete diluíra-se, queriam falar-me disso, eram evidentes as perguntas mudas, mas a indiferença era depressa retomada, a cidade não sabia direito quem eram as primas, uma de passagem, apenas a minha namorada, tanta gente nova aparecendo, você já viu quantos bairros novos? perguntava-se com orgulho, alguém citava o Censo, “mentiu, diz que é só 30 mil, isto aqui já está indo pros 50, garanto, e lá em casa, recenseador não passou”, ufanismo com um prédio de apartamentos que se erguia junto à praça, com um semáforo recém-inaugurado. Minha ausência era de mais de um ano, Brito não aparecera em casa ou, se aparecera, o zelo e a astúcia de minha mãe silenciaram a visita. A quem recorrer, com quem conversar agora? Várias vezes olhei para o ponto de táxi, onde podia ser que Júlia apontasse com sua mala, sua espera. Nada. O fazendeiro entrou para pagar algo a uma nova moça no caixa, infinitamente abaixo da beleza de Arlete. Olhou-me com estranhamento, mas rápido se recobrou.

Em algum lugar do outro mundo ou de mim, Arlete tinha que estar. E me reaparecia em sonho, num jardim, respondendo à minha surpresa com um sorriso e um dar de ombros que tentavam dizer como era irrelevante a questão de ela estar morta ou viva. Entregava-me uma flor, retomávamos conversas que na verdade nunca tivéramos, que se alongavam até que algo me fizesse acordar e eu lamentasse, quase aos gritos, não conseguir sonhar mais, não conseguir revê-la, de novo conversar, dar e obter explicações obscuras. Na manhã seguinte, reencontrei Brito, depois de dar alguns passos incertos a uma forma muito familiar para ser inverossímil num banco da praça – ele sim, a cabeça enfiada nas mãos, todo enfiado em seus nadas, quieto. Reconheceu-me com um sorriso, mas dessa vez muito débil, com um ar de que não faria um comentário a algo que lhe aconteceria fatalmente: reencontrar-se comigo. Não mostrou surpresa. Parecia indizivelmente cansado.

O que andara fazendo dos dentes, que eram tão bons, que tratava sempre que dispunha de algum dinheiro? Cariados, sujos. Muito magro. Roupas velhas, sapatos acabados, certo mau-cheiro. “Oi, Espanhol...”, murmurou.

Arrastei-o para um bar, onde lhe paguei um maço de cigarros. Quis uma cachaça. De noite, estava de novo por ali. Segui-o até a casa, que ainda procurava vender, mas sem maior esforço. Onde estivera? “Por aí...” Nada do que dizia parecia claro, não se esforçava para concatenar idéias, como se qualquer esforço para fazer sentido aumentasse aquele cansaço que parecia partir de cada mínimo osso. “Nem sei como estou vivo”, murmurava.

Em Campinas, num cortiço, conseguira morar num cômodo, depois de um corredor onde se acumulavam botijões de gás. “Dancei” ali mesmo, uma vez. Apanhei muito, você já notou que prazer, que prazer meganha tem em dar pancada, quando acha que tem razão?” – tomava fôlego: “Um pontapé bem aqui – fez um círculo sobre a barriga - tão forte que me borrei, porque eu tinha alguma coisa no bolso. Um comprimido de Diazepina, calmantinho de farmácia, que eles disseram que era droga pesada, os imbecis. Tinha um delegado junto, paletó e gravata, óculos escuros. O tipo mais repulsivo que já vi. Deu em mim todos os socos que quis. E nem era eu que procuravam. Era outro cara...” Dias e dias moído. Vagar pela cidade, sem conhecer ninguém. Entrara numa livraria a esmo, e por que cismara de comprar o livro em prosa de um poeta, para me presentear? O presente vinha cheio de sujeiras, anotações, grifos a caneta vermelha. “Bondes passam disparando pelo meu quarto, apitando. Automóveis rodam sobre mim. Uma porta bate. Uma vidraça parte-se em algum lugar, tilintando, ouço os grandes cacos de vidro dando risadas, os menores dão risadinhas”.

Mais um cigarro. “Fui lá...” “Aonde?” “Apartamento dela, São Paulo. Sentiu meu cheiro, arregalou os olhos. Medo de mim, me mandou embora.” Um prato com mandioca cozida, que me estendeu. “Pensei que conseguia emprego por aí. Nada. Trinta e cinco anos, roupas sujas, quem vai te dar alguma coisa?...” Jogou os sapatos longe, exibiu-me os pés com feridas enormes que haviam cicatrizado de qualquer modo; tive que entender que fizera alguma vez uma caminhada longa, de dias e noites, supliciando-se sem rumo por entre serras, até chegar a uma cidade, cujo nome desconhecia, onde dormira na cadeia. Chorava, não tinha vergonha, “ponha um disco”, “Isso aqui? “came the night/a mist dissolved the trees?”... “Você se lembra, você sempre cantou bem...” Ouvimos a música, eu peguei um pouco da mandioca de seu prato. “Fui a um médico...” Eu não queria que ele se esforçasse por falar, alguma coisa lhe doía, como se a boca tivesse sido pisoteada. “Fígado inchado, ele disse.” Contei-lhe de Arlete, ouviu como que entendendo, mas longe, longe. Precisava de alguma coisa que não doesse. Se eu tivesse dinheiro. Arrumasse um carro. Tremia.

Fugia tranqüilo de casa, em outras noites, para estar lá. Quis que ele se vestisse melhor, ainda o figurino engendrado por Júlia, não, não, não, melhor jogar aquelas calças e camisas fora, lembravam dívidas, culpas, nojos, que eu desse um fim naquilo. E atenção só para os discos. E esperar que dormisse, o que não conseguia, mas eu não deixava o quarto, temia: a qualquer momento, num daqueles tremores, poderia levantar-se, procurar gilete, faca. Dizia sempre que alguém o perseguia, interessado no pescoço, no pescoço, um homem de capuz, “protege meu pescoço, Espanhol filho da puta!”. E se atirava sobre mim. E eu que me defendesse, confuso, daqueles dentes.

Andava pelo quintal, as risadas, “quisesse me afogar, a merda daquele corguinho” – apontava os fundos – “não dava nem pra isso. Ô cidade!...” Recuperava-se, já era capaz de sumiço – eu o sabia fora do perímetro, porque dera a vagar por estradas rurais, pelo mato, e era assombração imprevista de bares que ficavam abertos até muito tarde, onde chegava para irritar donos que estavam já para fechar. Eu parecia mais dono da casa do que ele. “Preciso te dar um avental, Espanhol...”, ria, na soleira da porta da cozinha, tomando um copo de seu chá.

Tarde da noite, cada um em seu quarto, nenhum sono nos dois. Sem forro, o desenho de ripas, vigas e telhas era lindo, uma forma geométrica pulsante, um ir e vir, desfazer-se e refazer-se, simetria de sonho. Sem sono, e o impossível, o liame entre um quarto e outro, qual? – o desejo de que fosse um quarto só, de que nada mais existisse, só um quarto, um.

Batem à porta da frente, um espera, insatisfeito em seu posto, que o outro tome a iniciativa de ir atender, nenhum se alui. Finalmente, confirmado que há alguém batendo com insistência, muito mais tarde, levantamo-nos juntos, cada um em seu quarto, e nos encontramos na sala, movimentos iguais, os braços estendidos lentamente, rumando ambos para abrir a porta. Andamos. Abrimos. Entreolhamo-nos. É Arlete outra vez.